分会地址:北京市石景山区京原路19号4号楼1701 邮编:100043

电话:010-68666811\68669733

传真:010-68658322

邮箱:info@cefic.org.cn

李玉院士:菌研路上披荆斩棘,引领我国食用菌产业实现历史性转变

发布时间:2022-09-15不忘初心 踏上菌研路

1966年,李玉从山东农业大学毕业,本来要留在山东,但同班的一位男同学被分配到了吉林,而他的恋人却留在了山东。这位同学申请和李玉互换,为朋友“两肋插刀”,于是22岁的李玉选择来到了吉林。

当时“文革”已经开始,李玉从学校领取了15元旅费和一件棉大衣,一路辗转,风尘仆仆赶到位于公主岭市的吉林省农科院报到时,已经是1968年。农科院的领导说“你不能留在院部,要到下面的农科所去”。为人忠厚的李玉继续北上,到了吉林省农科院白城农科所。也正是因为李玉朴实肯干,白城农科所的同事都对他特别好,去了之后几年就开始主持全国课题,而这一干就是10年。

回想起当年的艰苦岁月,李玉总是说:“现在看来,其实你身处什么地方无所谓,主要看你想怎么干?那时的大环境确实很差,但我从来没有后悔过。身处那样艰苦的环境,受到的锻炼是什么也换不来的”。

1978年开始恢复高考和研究生招生制度,作为改革开放后的第一批研究生,李玉考进了吉林农业大学,师从中国黏菌学研究的鼻祖周宗璜教授,开始攻读真菌方向的硕士研究生。从那时起,李玉的研究工作重心转向菌物,“蘑菇”就这样开始走进了他的生活。当时,为采集优良菌种、不断制作新的珍贵标本,李玉经常需要深入一些人迹罕至的地方。东北的大兴安岭和南国的西双版纳,都留下了他的足迹。

在李玉毕业那年,周宗璜老师去世,临终前,老先生专门嘱托李玉,希望他把黏菌研究继续进行下去。而最令周宗璜教授不安的是,那时世界上已发现几百多种黏菌,然而,没有一种是由中国人命名的。李玉向周宗璜老师保证,一定在这个领域做出成果,为中国人争口气。然而,对于这样一种形态各异、色彩鲜艳、结构精巧特别的菌物,全世界实际上只有几十位科学家在研究。也就是说,这是一个很少有人涉足的陌生而神秘领域,是一条充满迷茫、寂寞的求索之路。为了完成老师的嘱托,为了那句“为中国人争口气”的承诺,40余年来,无论担任任何领导岗位,还是后来从领导岗位上退下来,李玉都没有放弃黏菌研究,在这个单调而又枯燥的研究领域里不断探索,艰难前行,孜孜不倦。

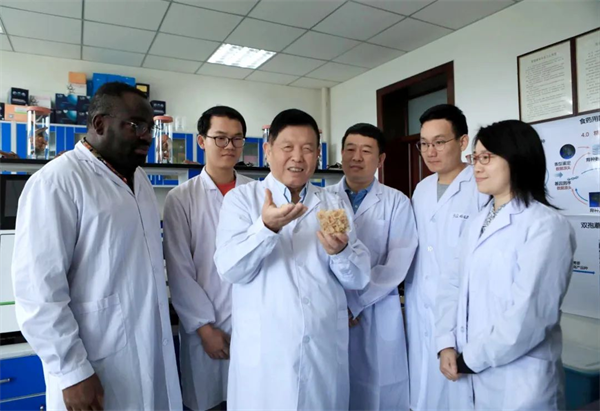

从上世纪80年代以来,李玉和学生们深入全国所有省区开展菌物资源调查,系统开展菌类资源收集、保存、评价和利用等基础研究。发表新种130余个,记录中国黏菌430余种,占世界已知种的43%,开创了中国人命名新种的先河;主持编研出版了《中国真菌志(黏菌卷)》《中国真菌志(香菇—侧耳类真菌)》等多部志书;完成了《中国真菌志(香菇—侧耳类真菌)》《中国大型菌物资源图鉴》等编研,标本及菌种保藏量居于国内前列,成为我国这一领域重要的资源库,这些基础研究不仅保护了种质资源,挽救了一批濒危物种,更为进一步评价、利用、开发奠定了坚实基础。

砥志砺学 开创菌物学科

2013年,吉林农业大学第一届应用生物科学(菌物方向)本科专业的60名学生如期毕业,如前期预料的一样,受到用人单位的普遍欢迎。回忆创建专业之初的难忘岁月,李玉仍很激动。他说:“当时办专业可以说是一无所有,我和学生在一堆废旧的物资中拣回了我们这个专业的所需的仪器设备。难呐,真难啊,我们是在没有资金、没有设备、没有资料的‘三无’的条件下干起来的……”

菌物学是基础性学科,我国起步较晚,与发达国家相比还存在着明显差距,李玉准确认识到菌物人才的匮乏是我国菌物产业发展的短板,加快培养大批的菌物创新人才一直是他牵肠挂肚最多的事情。经过多年的实践与探索,李玉带领团队挑起了建设我国第一个菌物专业的重担。面对一无专业人员、二无专业教材、三无经验可鉴的窘况,他们夜以继日,培训师资,编订教材,完善教学内容……在较短时间内创造性地在吉林农业大学设立了菌类作物自主设置学科博士点和硕士点,拓展了作物学概念范畴,率先在全国建立第一个应用生物科学(菌物方向)本科专业,现已成功更名为菌物科学与工程专业,用汗水和心血开创菌物人才高等教育之先河。

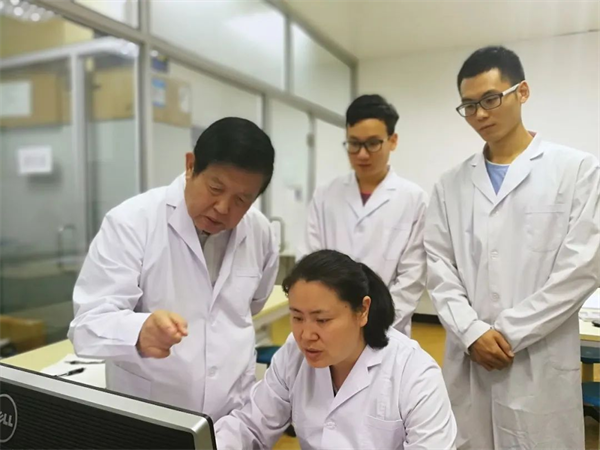

李玉始终秉持为党育人、为国育才的初心,几十年如一日潜心教学,古稀之年仍坚持为本科生授课;他指导建立的蘑菇爱好者协会、昆虫学社等大学生科技创新社团已成为学校重要的育人阵地;他每年坚持为广大师生员工讲党课、作报告;他治学严谨、甘为人梯,以卓越的学识和崇高的品格,凝聚和培养了几代吉农教师,推动教育事业青蓝相续、薪火相传。他把自己的治学求索融入立德树人的实践之中,完美地诠释了一名教育工作者的博大情怀和时代精神。

矢志不渝 实现菌业强国梦

吉林省蛟河市有个叫黄松甸的镇,地处长白山余脉,平均海拔474米的高寒山区气候过去一直是制约黄松甸经济发展的短板。“地不多,半冬过,打点粮食够吃喝”是过去对黄松甸农民生活的真实写照。

蛟河市黄松甸镇地界内,有一座山被当地人称为摩天岭,其东侧是一片空地,因早晚温差大,气候条件特殊,在尝试过种植旱烟、土豆、甜菜等最经济作物终宣告失败之后,在上个世纪80年代,黄松甸人开始尝试栽培黑木耳。就这样,袋料栽培木耳被引进了黄松甸镇。木耳赚钱,黄松甸人积极性很高。到上世纪90年代,各村已有了几百万包的栽培规模。为了造势,大伙儿在302国道旁竖起一个牌子:“中国木耳生产最大的乡镇———黄松甸”这在当时是个颇为大胆的举动。

出差途中,偶然看到了这块牌子,李玉就找上门来。没想到,他与黄松甸镇一拍即合。从此,为黄松甸镇食用菌产业开启了大学带动产业、科学家扶持栽培户合作的模式。

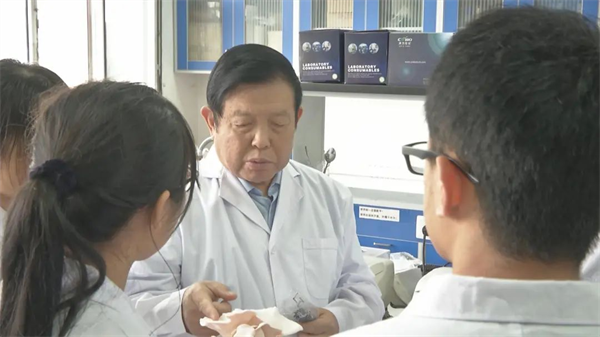

那时,只要有时间,李玉就去黄松甸,和农民一起摸爬滚打,培育新品种,探索地面摆放全光栽培,推广微孔出耳技术……当时没有高速公路,302国道路况较差,他就起早去,贪黑回。每年三四月份,李玉都要带领团队成员深入到白山黑水的田间地头、菇棚车间开展科

产业资讯

产业资讯